【DTM】「作曲に音楽理論はいらない」の真実

こんにちは!Deco Music Schoolのギター、DTM講師を担当している齋藤です。

今回は、度々音楽業界で議論のテーマに挙がる『音楽理論は必要であるか』という内容について私なりの見解を述べていきたいと思います。

音楽理論は必要か?

結論からお話しすると「必要ではない」が答えになります。

どうしてこのような答えに至ったかというと、私は音楽理論を便利なツールとして位置付けているためです。

分かりやすく料理に置き換えてみましょう。あなたがラーメンを作るとします。大抵は自宅で作るラーメンとなるとカップ麺、インスタント麺になるかと思います。カップ麺は、お湯を沸かして注ぐだけというシンプルな調理法。インスタントラーメンは麺の他に具材を自分で用意して調理、そしてトッピングするまでが大まかな過程となります。その時、商品に記載されている調理の仕方を見て進めていく方が大半ではないでしょうか。では、なぜそれを参照しながら作っているのでしょうか。

答えは単純、その方がおいしく出来上がるからです。

別にレシピに通り作らなくても良いわけです。ある程度の料理の経験がある方であれば、レシピは必要ないかもしれません。ですが、ラーメン職人とそうでない人との割合を比較すると圧倒的に後者が多いと思います。そのため、簡単な調理でありながらレシピが記載されている。すなわち、世間から必要とされているものなのです。

話を戻しましょう。作曲そのもの自体は誰にでも簡単に取り組むことが出来ます。

皆さんも子供の頃に経験があるのではないでしょうか。適当にハミングをしたり、または鼻歌を歌う。そのメロディーに言葉を当て嵌めてみたり、ある特定の言葉をメロディーに乗せて歌ってみる。たったこれだけで作詞作曲をしたということになるのです。こう考えてみると案外作曲は簡単に思えてきませんか?

こうしてできた曲にコードや伴奏を加えたり、どんな楽器を使ってどんな奏法を使うかなどを考えたりする編曲という作業を経て、私たちが普段楽しんでいる楽曲はパッケージされていくのです。

ここで、更に音楽理論を学んでいれば、作業を円滑に行なったり、コード進行のバリエーションを増やすことが出来たり、根拠に基づいた選択を行えたり、綺麗な音を鳴らすためのルールのようなものを把握できるというなどの恩恵を受けることが出来ます。

まとめると音楽理論は、良い音を出すためのレシピに近いものにあたると考えおり、これを学んでいなくても作曲は可能です。また、必要であると考える人はこれを用いて自分の音楽活動へ活かし、自分にとって必要でないと考える人は無理に勉強する必要はないと思います。

しかし、コード理論への知見を広げたいという方やアドリブで音を外さない方法が知りたいという方、作曲の手数を増やしたいという方、素早く耳コピをできるようになりたいという方にとって、音楽理論はそれを解決するための一つの手段になり得ることが出来ます。

そのため、冒頭で述べた通り『音楽理論は必要であるか』という問いに対して必要ではないという回答に至った訳です。

クオリティの高い曲を作るためには

作曲の定義は理解したけれど、せっかく作曲の道を志すのなら、かっこいい曲、人気が出る曲、売れる曲、クオリティの高い曲を作れるようになりたいですよね。こうなると話は違ってきます。

また料理で例えるのなら、ラーメン屋として出店し、料理を沢山のお客さんに提供して利益を上げたいといったところでしょうか。

打開策としては、まず基本を押えることが重要だと考えています。

そもそも、醤油ラーメン、味噌ラーメン、塩ラーメンとは基本的にどのような食材をベースにしてスープを作ることが多いのか、それに合う麺にはどんな特徴があるのか、その麺はどのように作るのかなど。次の段階としては、素材、0から作るがテーマになり、従来の長く愛されているラーメンを研究することが基本を知るに繋がっていきます。

そして、その基本を元にして自分なりにアレンジ、次にオリジナルという道が開けると考えています。

「模倣は最高の賛辞」という言葉があります。

人の真似をすることは、その人を尊敬している証拠であるという意です。

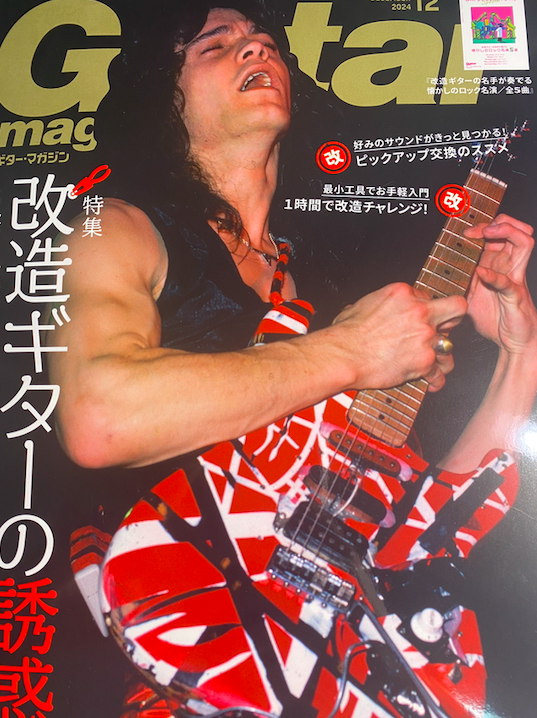

私の尊敬しているギタリストにエディ・ヴァン・ヘイレンという偉大なギタリストがいます。

彼は、ライトハンド奏法という全く新しいギター演奏方法を世に放った人物であり、オリジナルギターをも製作してトップチャートへと登り詰めました。その後、彼に続いて沢山のファンが彼のライトハンドやギターを模倣し、今では当たり前のものとされ、ギタリストの中では常識とされています。そんな0から1を生み出す天才ですらも、最初は誰かの真似事から入っているのです。

皆さんの中にも感銘を受けた人やアーティストの楽曲に惹かれて音楽活動を始めたという方は少なくないでしょう。まずは、その向けられた興味のままに真似事をしてみることをお勧めします。先人もそのように誰かの真似事から入り、独自のものを作り上げているためです。

楽器で当てはめるのならば、音楽完全初心者の方がギターを買って、弾き方も分からないままオリジナル曲を作ろうというよりは、好きな曲を幾つもコピーしていき、ギターがどういうキャラクターなのかを理解した上でのアレンジやオリジナルへの挑戦の方が利口であるということです。

また、既存の楽曲を分析するためにも音楽理論はかなり有効です。よく使用されるコード進行やその特徴をインプットするには最高の手段となります。

音楽理論を扱う上で気を付けるべき点

最後にまた料理の話に戻ります。お店を繁盛させるためには、万人に好かれる美味しいメニューも大切ですが、その店舗のみで得られるオリジナリティ溢れる体験を提供することで、新規のお客さんやリピートしてくれる方を増やしてお店の強みを獲得できそうです。

その方向で考えていく場合、市販の商品に記載されているレシピやネットに載っているままに調理してしまうと、従来のラーメンという域に留まってしまいオリジナリティを感じることができません。よって、ライバル店との差別化も難しいでしょう。

さて、音楽理論を学ぶことで最も問題視されているのが、音楽理論に固執してしまい、自由な発想が奪われ、独自性が失われるというものです。これに関しては、正直一利あると思います。スケールが絶対であるから、スケールアウトしている音は不協和音になるので使ってはいけない、コード進行の流れに準じていないものは違和感を生むため使用してはいけない、クラシックにおいてV – IVの動きはグレーとされているなどという例が挙げられます。

そもそも音楽理論とは後付けのものとされています。音楽理論という概念がなかった時代は、自分の耳をいちばんの頼りに作曲を行なっているのです。

音楽理論に反していても自分お求めている音、表現したいものがあるのであれば、音楽理論から逸脱した設計になっていても構いません。正解を決めるのは自分自身なためです。同時に新しいものを作るという点においては、既存のルールを壊すための冒険する勇気が必要なのかもしれません。

では、何を基準に逸脱したかという話になってきますが、ここで先ほどの章で述べた真似事をして基礎や何らかの基準を形成するということが活かされてくるのです。ある程度の基準を身に付けていれば、実験的という意図を汲み取ることが出来ます。

実際、ハモリをつける時に音楽理論上正しくないとされていても、理論通りつけるとイマイチになってしまうなんてことがあります。これを「理論を超えてきた」とか言ったりしますね。結局は、耳で聞いて気持ちいかどうか、音楽理論に囚われ過ぎない柔軟性も忘れないようにしましょう。

まとめ

今回は、「音楽理論は必要であるか」というテーマでお話ししていきました。

音楽理論は学ぶと多くの恩恵を受けることできますが、必要を感じない方は学ぶ必要はないですし、昨今のポップスなどにおいて絶対的なものではありません。

最終的にははどう使うか。

音楽という枠組みの中で自分が何をやりたいのかに応じて音楽理論と向き合ってみてはいかがでしょう。

ちなみに私は音楽理論を扱うの大好きです笑

それでは、また次回!