人気楽曲『ライラック』を楽曲分析!

.jpeg)

こんにちは!DECO MUSIC SCHOOLのエトです!

今回は、今や老若男女に絶大な人気を誇るMrs.GREEN APPLEの『ライラック』をコード進行を分析してみましょう。

実践的な内容に触れていきます!可能な限り簡単に解説するよう心がけますが、初めは難しいと思うのであまり考えすぎず、楽しんでもらえると嬉しいです!

まずは分析のための下ごしらえ!

.jpeg)

まず、原曲で採譜したものをTOPページに載せていますが、こちらをCメジャーキーに移調します。

今後の分析を見やすくするために行います。

ダイアトニックコードってなに?

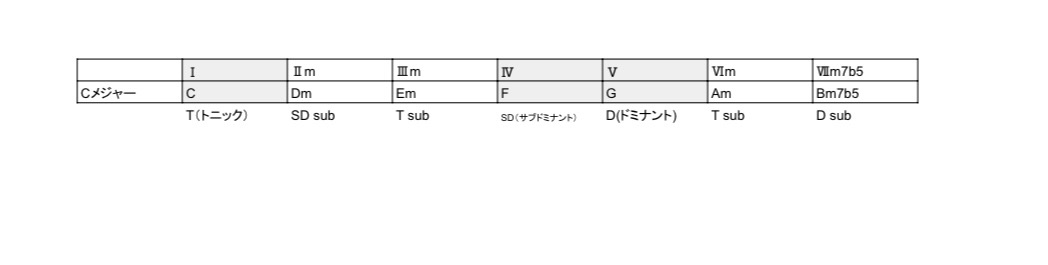

ここでCメジャーキーにおけるダイアトニックコード(ドレミファソラシドの音だけを使って作られたコード)対応表をのせておきます。

ⅠやⅣ、Ⅴといったローマ数字はディグリーネームと言います。

今回のようにキーを変更しても、考え方が一緒なのでアナライズに便利ですよ。

また、トニックやサブドミナント、ドミナントはコードの機能です。

- トニック…安心感があり、曲における実家のような存在です。(例)C・Em・Am

- サブドミナント…トニックとドミナントの中間的な存在で不安定感があります。(例)F・Dm

- ドミナント…緊張感があり、トニックに帰りたくなるという性質を持ちます。(例)G・Bm7b5

いよいよ分析!

さて、いよいよアナライズを行なっていきます。

※アナライズにあたって、sus4や7thといった省略可能なものは省略しています。

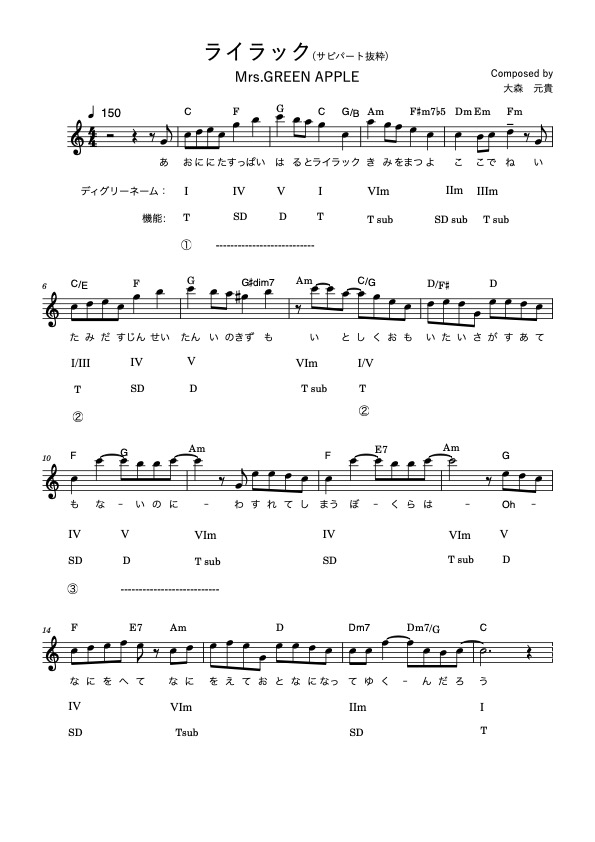

今回はサビ部分の骨格を分析していきましょう。まず、先ほどのダイアトニックコードを参考にディグリーネームと機能を埋めたものを用意しました。

今回は➀〜➂を解説していきます。

まず、➀サビの冒頭についてはC-F-G-Cというコードが展開されていますね。これはクラシックなど古典的な楽曲にもよく見られる、Ⅰ-Ⅳ-Ⅴ-Ⅰと呼ばれるとても基本的なコード進行です。トニックからサブドミナントへ進み、少し不安定に。サブドミナントからドミナントへ進み、緊張感が出て、トニックに戻ります。

後日、解説するかも知れませんが、ライラックではBメロで一度、転調(カラオケでいう部分的にキーを変えること)というテクニックを使用しています。もしかすると大森さんの頭の中では、基本的なコードを使用することでAメロと同じキーに戻ってきたよ!ということを強く表現しているのかも知れません。

次に➁です。C/EやC/Gといったコードが並んでいます。これらは転回形というコードで、Cコード(ド・ミ・ソ)の中でベースの音を変えているものです。今の段階では、単にCコードと同じくトニックと捉えて下さい。ピアノで弾くと雰囲気が違うことに気づきやすいです。

最後に➂サビ10小節目について、F-G-Amというコードが展開されています。Ⅳ-Ⅴ-Ⅵmとなりますが、こちらもポップスではよく使用されるコード進行です。サブドミナントから始まり、ドミナントを経由して、トニックに戻ります。ポップスのサビではFのようなサブドミナントから出発することがとても多いです。ぜひ制作にも取り入れてみて下さいね。

まとめ

さて、いかがでしたか?

今回は分析の概要的な部分までお話ししたので、長くなってしまいました。

次回は空欄になっている部分で、より楽曲制作などの実践に役立つ内容に入っていきます!

概要的な部分がわからなくなってしまった場合はぜひここに帰ってきて下さいね。

ではまた、次回号でお会いしましょう!

立川のボイトレスクール「DECO MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!